1.0

うろおぼえだが、90年代キャッツが街にあふれた。誰もが見たことがある、あの目の看板が──あふれた。のである。

それは、とんでもなくおおがかりなマーケティングだった。

舞台なんぞ、見たこともない人が、キャッツを見に出かけた。

わたしの老齢の父は、じっさいに、品川駅側近に仮設されたテントで、それを見ている。品川駅のテント──それはキャッツの上陸と同時に設営された、キャッツ専門舞台だった。むろんテントとはいえ、とんでもなくデカい代物だった。

それからも舞台キャッツは喧伝され続け、多数の「舞台なんぞ見たこともない人々」を吸い込んだ。

父は旅行で出かけたロンドンでも本場のキャッツを見ている。というと、なにやら通のようだが、80年を超えるかれの人生、海外旅行は片手でも余る回数である。およそ、パッケージだったのだろう。肉体美と体力に魅了された、という。

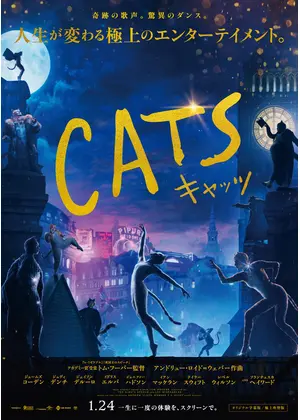

父が三度目に見たキャッツは、この映画である。

父は映画にくわしいわけではない。

わたしは映画にくわしそうな顔をして、映画レビューサイトに、わかった風なことを書く。

父とわたしは、映画を見るスタンスが異なる。

わたしはこの映画が、バーホーベンのショーガール、のような、けんけんごうごうな酷評を浴びたことを知っている。

しかし、父が映画を見るスタンスは、そういった世俗情報や批評を一切照会しない。評によらず、見たいものを見るし、評によらず、じぶんが気に入ったらいいし、気に入らなかったら、よくない。

それは、わたしや父のような労働者として、まっとうな映画の見方だと思う。

が、わたしはそういう見方をしない。同調はしないが、IMDBやらtomatoesの評なんかを照会して、一応、じぶんの捉え方と世評をくらべてみる。そうしたうえで、こまっしゃくれた意見を言ってみたりする──わけである。

父は、この映画をたいへん気に入った。映画を見て、キャッツがどんな話なのか、はじめて解ったと言った。舞台のキャッツは、人の躍動美であって、筋書きまで気がまわらない。それが、映画にまとめられたことで、ストーリーを知ることができた──ということだった。

なるほど、とわたしは思った。

わたしは、キャッツの舞台を見たことがない。

うまれてこのかた舞台というものを見たことがない。

そんなわたしが冒頭でまず感じたのは、猫の体に、人間の顔がはり付いている生き物にたいする違和感だった。

かわいらしさより、奇矯であって、ドクターモローを思い出した。あるいは、ランディスかなにかで狼に変身する途中の状態──を思い出した。

たんに、変なのである。関係ないが、人面魚をも思わせた。

それを乗り越えると、こんどは、舞台的な歌とダンスがある。

きょうびだれでもYouTube等で、すきな歌やダンスを見ることができる。おそらくこの映画の尺より長い時間見ていても飽きないだろう。ところが、ここには、とりわけ見たい・聴きたいわけではない、猫体に人面の歌とダンスがたっぷり100分ある。画にお金がかかっているのは、わかりすぎるほどわかるものの、映画を見る人は、それを楽しめるほど、映画慣れしていないわけではない。

けっきょく、楽しくないということよりも、なぜ、わざわざこれを撮ろうと思ったのかが不思議になってくる。のである。

絶賛されたレミゼラブルにも、個人的には感じたのだが、あんがいトムフーパーは、そのまんま、やってしまっている。

つまり舞台→映画の方法論を持っているようでいて、多分ぜんぜんない。

というのはレミゼラブルは、言ってしまえば、動きの空間を矩形の舞台から、フランスの大聖堂などをふくめた現実の三次元に置き換えている、だけのことではなかった──だろうか。それでは、舞台を映画にする意味が弱い。たんに奥行きが追加されたものをフィルムに収めた、ってだけのことだ。

このキャッツも、おそらく映画へ移行する方法論、アイデアは提供されていない。たんに映画俳優にメイクをほどこし、厖大な三次空間を歌い、踊らせた──ってだけ、のことなのである。

そう解釈するまでもなく酷評はとうぜんだと思う。ふつうにおもしろくない。物語性が純情すぎる。セサミストリートのほうがよっぽど楽しい。やはり舞台で見るものなのだ。そしてそれを映画へまんま移行していることが、浅薄すぎる。映画として、どうこうより、企画そのものの問題でもある。知ってのとおり、フーパー監督はミュージカルではない映画のほうが断然いい。

ただし、前述した父の言及にあるとおり、舞台のキャッツファンは、これをバージョン違いのように楽しんだようだ。すくなくとも、そう見た人もいる。なんでもそうだが、じぶんにとってはおもしろい──の経験は得がたい。

フランクオズ監督、スティーヴマーティンとマイケルケインのペテン師とサギ師だまされてリビエラ(1988)という映画があった。わたしのお気に入りのそれが、アンハサウェイとレベルウィルソンでThe Hustle(2019)となってリメイクされた。映画はひどかった。だけどわたしは楽しめた──わけである。

まあ、とはいえ、素の映画ファンにとってみれば、これは、つまらなすぎる。ひたすら熱演する猫たちだが、気恥ずかしいだけで、一片も寄り添える要素がない。たしかに壮大な駄作だった。